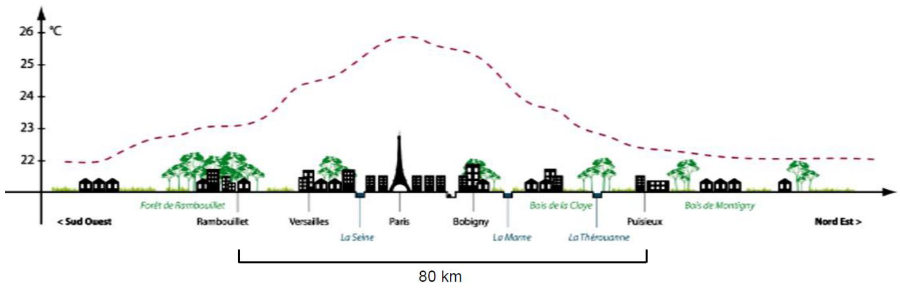

Du fait de l’aggravation progressive du dérèglement climatique, le sujet du confort d’été des habitants durant les périodes de fortes chaleurs est un sujet de préoccupation croissant au sein de la société. Des observations ont démontré que les températures des centres urbains sont en moyenne plus élevées de 4 °C, et jusqu’à 12 °C de plus en certains endroits, que les régions limitrophes.

Figure 1. Schéma de l’effet d’îlot de chaleur urbain (Source ADEME d’après Descartes 2009).

- Sur la santé physique des habitants, du fait du stress thermique sur tous les organismes, en particulier les enfants en bas-âge et les personnes âgées, malades ou socialement isolées,

- Sur la santé mentale des habitants, en particulier chez les personnes souffrant de dépression ou sujettes à des troubles anxieux généralisés ou bipolaires ; plus généralement, cela accroît l’agressivité au sein de la population générale,

- Sur la productivité économique, avec notamment une altération de la capacité à élaborer et résoudre des tâches cognitives complexes, et des perturbations de la fonction rénale pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale chronique,

- Sur la consommation d’électricité des bâtiments alentour qui, du fait d’un besoin de climatisation accru pouvant aller jusqu’à 5 %, peut localement augmenter la température de 1 ou 2 °C et accentuer encore l’effet d’îlot de chaleur urbain,

- Sur la qualité de l’air extérieur, avec notamment un phénomène de smog urbain (mélange toxique de gaz et de particules fines que l’on peut observer dans l’air, sous forme de brume sèche, au-delà de 30 °C).

Malgré l’absence de réglementation, plus qu’une recommandation

En France, aucune loi ou texte réglementaire ne définit ou décrit précisément le phénomène « d’Îlot de Chaleur Urbain » (ICU), alors même qu’on trouve des articles de loi, des circulaires gouvernementales et des guides ministériels qui y font référence [1].

Par exemple, l’ADEME en propose la définition suivante :

« L’îlot de chaleur urbain est un phénomène à l’échelle du climat local qui se caractérise par la différence de température, le plus généralement de la température d’air, entre la ville et la campagne ou entre la ville et une moyenne régionale. L’enjeu le plus important de l’îlot de chaleur est relatif à un rafraîchissement nocturne des surfaces plus lent en été, qui provoque des températures ambiantes élevées durant la nuit. » [2]

Pour autant, la réglementation recommande vivement l’étude de l’effet d’îlot de chaleur urbain, notamment pour évaluer la vulnérabilité des aménagements envisagés au changement climatique [3].

De plus, la justice administrative est régulièrement sollicitée pour arbitrer sur le sujet. De ce fait, la jurisprudence en la matière évolue rapidement. Par exemple, en 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que l’étude d’impact d’un projet immobilier décrivait de manière insuffisante sa contribution au phénomène d’îlot de chaleur urbain, et que cette insuffisance constituait un vice de procédure [4].

Pour un projet, le risque est donc réel d’être contesté en justice pour prise en compte insuffisante d’un possible effet d’îlot de chaleur urbain. L’Autorité environnementale elle-même inclut régulièrement le sujet dans ses avis. Et dans ses derniers rapports annuels (2021 et 2022), elle recommande d’inclure une analyse de l’effet d’îlot de chaleur urbain aux études d’impact de projets [5].

Pour se prémunir contre d’éventuels recours juridiques, les porteurs de projets ont donc fortement intérêt à intégrer cette notion d’îlot de chaleur urbain dans leurs projets, leurs demandes de permis de construire ou d’autorisations environnementales et leurs études d’impact.

Objectif

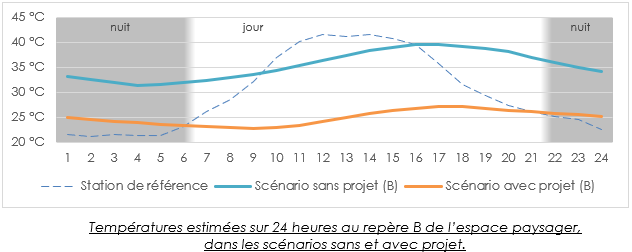

On estime l’impact d’un projet en matière d’effet d’îlot de chaleur en évaluant sa contribution à augmenter ou diminuer les températures sur la zone étudiée.

Le volet ICU de l’étude d’impact consiste donc à évaluer l’écart des températures lors d’une journée caniculaire, entre une situation où le projet ne serait pas réalisé et une situation où le projet est réalisé.

Une étude de l’effet d’Îlot de Chaleur Urbain permet d’identifier les zones d’inconfort thermique et de proposer des actions correctives pour l’atténuer, voire l’éliminer.

Le Cabinet Lamy Environnement peut réaliser pour vous une étude d’Îlot de Chaleur Urbain sur votre territoire ou le site de votre projet d’aménagement, en plus des études réglementaires de potentiel de développement des énergies renouvelables, d’impact sur les émissions de gaz à effet de serre, et d’optimisation de densité de construction.

N’hésitez pas à nous contacter.

__________

[1] Par exemple :

- Le recensement des îlots de fraicheur urbains, dans l’instruction du gouvernement du 23 juin 2023 relative au plan de gestion des vagues de chaleur.

- L’augmentation possible du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement dans le cadre d’une lutte contre les îlots de chaleur urbains, dans l’article 1635 quater N du code général des impôts.

- Le Guide de recommandation pour lutter contre l’effet îlot de chaleur urbain à destination des collectivités territoriales du Ministère de la transition écologique (2012)

[2] ADEME, Diagnostic de la surchauffe urbaine : méthodes et applications territoriales, 2017.

[3] Par exemple, l’alinéa 5° du II de l’article R.122-5 du code de l’environnement, introduit par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, précise : « En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction […] du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : […] 5° […] f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; ».

[4] Tribunal administratif de Montreuil, 2e chambre, 6 avril 2023, jugement n°2009343, faisant suite au jugement rendu le 2 décembre 2021,

[5] Ministère de la transition écologique, Rapport Annuel 2021 de l’Autorité environnementale, juin 2022.

Ministère de la transition écologique, Rapport Annuel 2022 de l’Autorité environnementale, 3 juillet 2023.